圖片一:黃仁勳插旗北士科 AI生成示意圖

1、輝達總部設於北士科對台北土地利用的影響分析

2025年5月19日,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳於台北國際電腦展(COMPUTEX)上正式宣布,輝達台灣新設的總部「NVIDIA Constellation」將落腳台北北投–士林一帶,即北投士林科技園區(北士科)。輝達台灣總部進駐北士科,黃仁勳插旗台北對土地價值與科技產業帶來了哪些轉型?這一選址宣告結束數月來的猜測,也凸顯出台北作為全球科技研發重鎮的地位。分析指出,北士科鄰近南港科技園區,將與輝達在南港的研發中心形成區域聯動,可望強化運輸連結與資源共享。更有外媒報導,新總部基地位於園區核心地段,涵蓋近3.9公頃的T17、T18兩筆土地。輝達此舉不僅為現有員工帶來更大的工作空間,亦意味著其在台擴大投資、深化與台灣產業鏈(如台積電、鴻海、仁寶、華碩等)的合作。台北市政府方面表示,歡迎輝達來台設總部,並將提供必要協助;黃仁勳也幽默表示台北市提供了「非常好的條件」。這項消息在政經兩界引起熱烈迴響,為台北都市發展與科技產業帶來新的動力與期待。

圖二:地籍圖資網路便民服務系統 截圖 (北士科區段徵收範圍)

北士科地政特性:台北市最後大型科技產業專用區

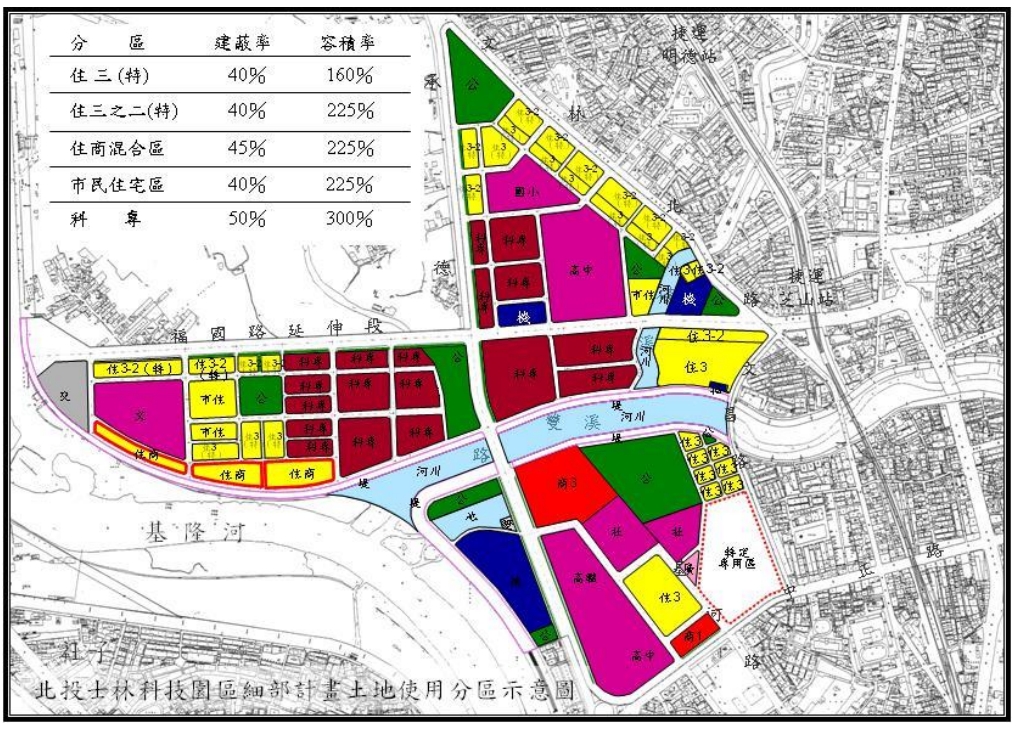

北投士林科技園區位於台北市北投區與士林區交界,全區面積約94.38公頃。雖名為「北投士林」,但實際上大部分開發範圍皆屬北投區範疇。園區以文林北路、承德路六段、福國路,以及磺溪、外雙溪與基隆河所圍成的區段,採取區段徵收方式開發。根據都市計畫,北士科規劃約25公頃為「科技產業專用區」,佔全區約三分之一;其中市有土地約9.76公頃,其餘土地大部分為私人所有。這些市有地(如T16、T17、T18)均經由公開招標設定地上權,由得標者享有50年使用權,再配合產業需求開發;土地用途限制為生產製造、辦公或支援服務等非住宅用途,以聚焦科技產業發展。園區東側已有仁寶等科技大廠總部進駐,周邊亦聚集華碩、和碩、英業達等企業,具備產業聚落雛形;未來捷運規劃與已建完善的道路網路,令此地聯外交通相對便利。綜合評估,北士科身為台北最後一個大型重劃開發區,具備「土地規模大、開發潛力高」等特性,遂成為輝達及其他廠商爭相關注的焦點。

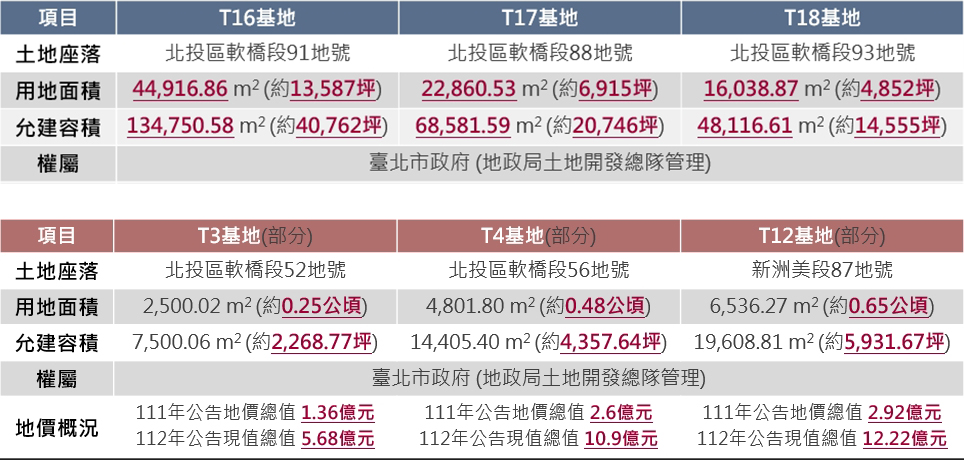

圖三:北士科技園區土地規劃基地資訊- 取自-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

圖四:都巿計劃徵收範圍圖示-取自-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

圖五:卡通黃仁勳插旗北士科土地-Google 地圖截圖及AI合成制作

圖六:T16、T17、T18 科技專區素地-Google 地圖截圖

圖七:北士科公有地和私有地開發區域-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

土地使用轉變與地上權開發制度的契機與挑戰

北士科從早期零星農地與山坡地,轉型為高密度科技專用區,是台北都市空間演變的重要案例。園區土地由市府與私人先前共同徵收劃編,透過地上權制度讓廠商投入開發而不需購地。北士科T17、T18兩地段於2021年11月由新光人壽取得地上權,目前登記為市有土地。這意味著市府可透過50年地上權設定,一方面取得權利金收入,另一方面在都市計畫上嚴格限定科技產業用途。產業局說明,北士科土地使用分區為「科技產業專用區」,允許設置生產製造空間、辦公室、生技醫療等設施,並明訂禁止住宅使用。與此同時,開發機制也更偏向單一競標程序,以增加政府財政收入、引入長期投資。當局強調,未來相關開發案將在都市設計審議中加強把關,確保違規建築不失控。

不過,地上權模式也帶來實際操作上的挑戰。例如,新光人壽如何在不違反地上權契約的情況下將大樓「交棒」給輝達就成焦點。據報導,新壽可能採取「二階段合規」的模式:先依據輝達需求興建符合美國總部規格的建築,取得建照與使照後,再將整棟廠房出租予輝達。這種方式類似仁寶公司先前租用鄰近T16區段開發案的做法,並未違規。市府官員提醒,若要轉讓地上權,必須先完成建築並經市府同意才能辦理,否則就會違反契約。因此,燙手山芋是如何協調新壽與市府、改寫既有契約條款,使輝達進駐計畫合法化;若忽視契約規範,就有可能讓市民質疑「二房東」失去監管,侵害公共利益。整體而言,北士科地上權案雖為政府帶來招商與收益契機,仍須在法令遵循與公私協力機制間取得平衡。

圖八:打造台北都巿科技園區廊帶-取自-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

北士科與台北北投–士林–內湖–南港科技走廊的都市規劃意圖

北士科的興起並非孤立事件,而是貫穿台北都市發展策略的關鍵一環。市府和規劃單位長期構想,依據都市計畫將北投、士林與內湖、南港串聯成一條科技產業走廊(北科走廊)。官方網站即強調,北士科將引進「智慧健康」與「數位科技服務」等產業,打造臺北科技走廊的「明日之星」。專家也將北士科視為完成此產業長廊的最後一塊拼圖:輝達落腳北士科後,等於補齊了北投–士林與內湖–南港兩大園區之間的空白帶,區域聯動效應大增。事實上,北士科基地不遠即是捷運淡水信義線的芝山、明德站,連接內科與市中心已有通勤基礎;南端的南港園區與內湖園區發展成熟,北士科的加入將使北投學術城與既有科學園區形成更緊密的梯次鏈結。台灣新聞與專家分析指出,北士科與南港研究中心的近距離布局,能進一步鞏固台灣在AI研發領域的地位,也有助於吸引更多國際級人才與供應商前來。總之,北士科選址契合台北「科技走廊」的長期都市規劃意圖,預期將推動北投–士林–內湖–南港一帶的產業升級與均衡發展。

圖九:北士科土地未來願景3D示意圖–臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

市有地開發政策、土地正義與公私協力機制的省思

這次輝達選址案亦引發對市有地開發政策與土地正義的反思。北士科T17、T18原本屬市有地,市府透過地上權開發帶來短期收益,但未來又交由私人企業營運,如何兼顧公共利益是一大課題。市府聲明指出,北士科作為台北市未來重要的產業基地,開發時將加強設計審議和違規查察,以確保符合原定產業發展目標。議會上也有人要求,不要讓新光人壽成為沒有監督的「二房東」,避免市民權益受損。在「土地正義」層面,外界關注的是土地使用是否公平、高價值市有地的去向,以及與台北其他未開發區域的平衡。輝達基地固然能帶來就業與產業紅利,但北士科以外,如關渡平原等台北僅存農地開發爭議仍然存在。未來台北市需在招大引強與保留公共空間、生態用地間拿捏分寸,確保都市發展兼顧公平與永續。

此外,此案凸顯了公私協力機制的複雜性。台北市政府與新光人壽合作開發北士科的方式,實際上是一種公部門提供土地、民間資源興建的模式,也可視為一種PPP(Public-Private Partnership)。當年的地上權招標程序已經說明北士科土地目的在於產業發展,未限制投標者必須自用。新壽與輝達簽署秘密協定,預示雙方可能以長租方式完成交接,這與市府一開始追求的「市有地投資招商」目標相符,但必須監管不違反契約。簡言之,北士科個案提醒政府在招商引資時,要確保合約機制透明、契約條款嚴謹,維持市有資產的監督權與收益權。

圖十:輝達從遊戲顯卡到AI教父-黃仁勳帶來了什麼改變?

未來潛在風險與都市治理挑戰

展望未來,北士科開發與輝達進駐也伴隨諸多風險與治理挑戰。首先是交通與基礎建設負荷問題:目前北士科周邊交通壅塞已有隱憂,文林北路與承德路六段為北投重要對外道路,尖峰時段經常塞車。未來若辦公與研發人潮大增,壅塞情況恐更嚴重。雖然北士科已規劃可接軌洲美快速道路的新建福國路延伸段,甚至預計動工的淡北道路(預計2028年完工)可部分分流,但短期內交通壓力仍可能升高;城市也需強化捷運、公車等公共運輸接駁以承載人流。其次,在土地開發密度方面,都市計畫規定北士科容積率高達300%、建蔽率50%,容許形成高密度產業園區。市府強調區內不會出現大量超高層商辦以保留遠處山景,但實際施工仍需要嚴格執行水土保持與生態保護,避免山坡地開發導致環境問題。此外,大型企業集中入駐容易推升周邊房價與商業活動。有觀察者認為,輝達概念題材將帶動士林北投、石牌等地房市熱度,加速老社區都更,但也可能引發房價上揚,壓縮原有居民負擔。信義房屋指出,目前北士科區域房市仍偏冷清,未來若需求急增,須警惕房市過熱風險。最後,都市治理也面臨制度挑戰:從市府回應可見,未來將持續依照地上權契約監督開發進度。政府需以法規為底線,並及時公開資訊,避免投資開發成為黑箱操作;同時,應積極規劃配套措施,例如員工住宅、社區服務等,以確保科技園區與地方社區的協調發展。

總體而言,輝達選擇落腳北士科是一樁標誌性投資案,不僅牽動台北都市計畫與土地使用的多重議題,也帶出土地開發與管理上的新思考。從引資效益和產業聚落角度來看,此舉可望強化北台科技走廊並為地方注入活水;但同時,市府和民眾也須對土地正義、市有地使用及未來治理風險保持高度警覺,透過有效的政策與機制,讓輝達新總部的建設和整體區域發展同步進行、互利共生。

圖十一:北士科開發3D示意圖-取自-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

2、輝達落腳北士科:矽谷巨頭插旗台北,土地背後的機會與風險

2025年,輝達(NVIDIA)正式宣布,將在台北市北投士林科技園區(簡稱北士科)設立台灣總部。這項消息不只在科技圈引起轟動,更讓北市府與都市發展領域的專家重新審視一個問題:「我們是否準備好迎接一個全球AI霸主?」

當AI之火燃起,各城市莫不希望成為這波浪潮的熱點。而北士科,原本發展緩慢、產權結構複雜的產專區,竟一躍成為國際科技巨擘的新根據地。這不只是企業選址的決策問題,更是台北在全球競爭下,土地戰略與城市治理的試金石。

北士科T17、T18:從軍事轉型的土地典範

輝達選擇落腳的T17與T18地塊,前身為市有土地,總面積約3.89公頃,座落於福國路與承德路交會處附近。該區塊於2021年經由公開標租,由新光人壽取得50年地上權,現正籌備建設中。

地點的選擇顯然經過深思熟慮。T17、T18位於北士科核心區,鄰近捷運劍潭站與士林站,交通便利。周邊已有仁寶、華碩、和碩、英業達等科技企業進駐,科技聚落雛形已成。更關鍵的是,該區被劃為科技產業專用區,土地用途與輝達總部的研發、行政功能高度吻合。

以地政角度觀之,該兩筆土地為市有土地出租地上權,屬「公地活化」政策下的產物,不須經過土地買賣程序,能減少行政與程序爭議,也讓台北市政府得以保有土地所有權,同時吸引民間投資,達成雙贏。

圖十二:由新光人壽標得巿府的地上權經營-Google地圖截圖

輝達為何選擇北士科?土地的五大優勢解析

輝達作為全球AI晶片領導者,其選址不可能僅憑價格便宜或面積符合。根據調查,北士科T17與T18的土地優勢主要體現在五個層面:

一、產專區定位明確,行政阻力小

北士科屬於科技產業專用區,依都市計畫用途規定,建築使用主要限於研發、設計、系統整合、智慧製造等。這與輝達AI中心的功能高度契合,減少未來變更用途的行政程序與風險。

二、地上權模式具彈性,成本可控

與購地相比,取得地上權的資本支出更小,且長期成本可攤平。更重要的是,地上權開發雖仍須取得建照、使用執照,但在市有地資源中屬流程清晰的類型,有助加快建設時程。

三、交通便利、生活機能成熟

北士科臨近士林夜市、天母與北投生活圈,生活機能強。同時擁有捷運紅線與多條公車幹線,對於招募高階工程與管理人才有相當吸引力。交通便利也是許多矽谷企業選擇總部基地時的首要考量。

四、鄰近學研機構,利於技術交流

周邊包含台灣科技大學北士科校區預定地、台北醫學大學北投院區,以及多所大專校院。輝達進駐後,若能與在地學術單位形成AI研究與實驗合作關係,將為園區注入研發能量。

五、北市府高度支持,政策連動性強

自柯文哲任內推動北士科至今,歷經十餘年時間逐步整地與招商。現任市長蔣萬安更將輝達視為重中之重,不僅與輝達全球副總裁密切互動,更主動協調市府內部跨局處資源,全力配合建設進度。這對於企業來說,是極大保障。

問題浮現:發展樂觀,執行困難

然而,再優秀的規劃,也可能敗在執行。北士科過去就曾被批評為「招商黑洞」,即便開發多年,產專區仍有部分閒置地塊尚未有效利用。此次輝達進駐雖振奮人心,但從土地利用角度看,仍面臨幾項潛在問題。

一、開發進度與行政流程的不確定性

雖然T17、T18已由新光人壽取得地上權,但建築設計、建照核發、施工期間可能遭遇都審、環評、消防安全、工務管線等流程障礙。依據新光規劃,輝達總部預計在兩年內完工,但是否能如期實現,尚需觀察。

二、土地單一用途限制與彈性不足

儘管科技產業專用區對總部型開發有利,但也限制了土地彈性運用。例如,未來若輝達希望導入展示、培訓、甚至零售功能(如AI應用體驗中心),可能須面對使用用途限制,需依賴北市府的個案審議支持。

三、地上權結構的商業模式挑戰

地上權開發雖具成本優勢,但也意味著輝達未來對建物不具所有權,需承租新光人壽開發完成的建築物。若雙方合作模式不明確或租金條件未談妥,恐影響後續營運意願與穩定性。

四、產業聚落尚未形成,聯動效益待觀察

雖然北士科已有仁寶等企業進駐,但目前整體就業人口與科技群聚效益仍未明顯形成。輝達能否單靠一己之力拉動聚落成形?抑或未來仍需政策加碼,扶植上下游企業同步進駐?

五、在地居民觀感與土地正義爭議

部分北投、士林居民對北士科仍有疑慮,擔心大量外來就業人口會推升區域房價、壓縮生活空間。同時,市有地讓與財團的正當性,也可能在輿論場上引發「土地正義」的檢視與挑戰。

輝達落地,是轉機,也是壓力測試

輝達的到來,是台北市科技產業政策的一次重大勝利,也可能是北士科過去十年開發努力的一次「兌現」。然而,它不只是歡迎儀式與招商新聞稿的故事,更是一次對都市治理能力的考驗。

從土地制度設計、地上權合作機制,到行政流程效率、產業聚落形成,輝達進駐所帶來的每一環節,都是壓力測試。唯有跨局處協作、法律靈活應變與公共溝通同步推進,這座AI巨塔才能真正屹立北台灣。

對輝達而言,這是進軍亞太區域的戰略布局;對台北而言,這是城市土地治理智慧的期中考。

圖十三:橘色區塊為科技園區專區-取自-臺北市政府產業發展局 北投士林科技園區網站

3、北士科的前世今生:台北最大區段徵收案如何塑造一座新科技城?

從軍事管制區到輝達總部落腳地,北士科這塊土地的轉變,不只是城市空間的重構,更折射出台灣土地治理、都市發展與產業政策的交織樣貌。

一、城市之北,塵封的土地記憶

走在如今逐漸成形的北投士林科技園區(簡稱北士科),難以想像這片總面積超過94公頃的土地,在不久前還是一片封閉已久的軍事管制區。這裡曾是國防部聯勤兵工廠、三軍通訊電子學校所在地,舊時台北人對它印象最深的,或許是從捷運劍潭站望去,一片「禁入、禁拍照」的神秘綠地。

北士科位於台北市北投區與士林區交界,範圍涵蓋百齡橋北側、磺港溪沿線與立農公園周邊,地理位置優越,緊鄰捷運劍潭站與士林夜市,距台北市中心僅10分鐘車程,卻長年因軍事用途與管制,使得都市計畫難以進行。

這片土地的沉寂,也讓地方發展遲滯。周邊居民長年反映交通瓶頸與土地閒置問題,然而直到2000年代末,國防用地逐步釋出後,市府才真正著手進行都市更新規劃。這場改造,開啟了北士科的前世今生。

二、從軍事用地到科技園區:區段徵收的開始

2006年起,北市府即針對本區域啟動前期規劃作業,並於2010年公告「士林科技園區特定專用區細部計畫」。其後,市府決定採「區段徵收」的方式進行土地取得與開發。這是一種高度集中的土地整體開發手段,將公私土地統一徵收後重新規劃,再分配給原地主或用於公共建設。

這是台北市有史以來最大規模的區段徵收案,涵蓋面積達94.85公頃,其中民有土地比例接近40%。不同於內湖科技園區的土地徵收多為早期工業區更新,北士科的土地更為多元複雜,既有國防部產權、公有土地、私人祖產,亦涉及既有聚落與民間違建,土地取得與安置協商困難重重。

根據地政局資料,北市府在2015年正式啟動徵收程序,並於2021年公告區段徵收完成。徵收過程中,市府承諾提供高比例的土地配回(平均配回率約為35%),以及安置措施、現值補償,以換取地主同意。

三、地政技術與都市治理的試煉場

區段徵收不僅是土地重劃的技術工程,更是都市治理能力的試煉。在北士科案例中,市府選擇了難度極高的「一次性大規模整體開發」,意圖打造「科技、生態、智慧城市」三位一體的新都心,並吸引高端研發型企業進駐。

這種「從零開始」的開發方式,也讓市府能掌握主導性。例如道路系統的重新配置、綠地保留、產業分區設定,都得以一次規劃、統一執行,避免日後面臨像內湖那般交通壅塞與混合用途問題。

但這也意味著更高的初期成本與風險。從徵收到整地,再到招商,北市府投注大量資源與政治資本。尤以招商為最關鍵一環:若無足夠吸引力的旗艦企業進駐,整體園區將淪為空城計,土地價值難以實現回收。

四、輝達來了,但還不夠

2025年4月,NVIDIA(輝達)宣布將在北士科設立台灣總部,並打造AI研發中心,立刻為北士科帶來關鍵性的轉捩點。這項宣布,不僅證明北市府多年的努力逐漸開花結果,也讓北士科從「聽過但還沒去過」的開發案,轉變為全球矚目的科技戰略據點。

但北士科的未來仍充滿挑戰。招商僅是第一步,如何引導產業群聚、形成創新生態鏈,才是長遠之計。根據市府規劃,未來北士科將設有智慧交通、AI應用、綠能循環等主題區域,吸引高附加價值研發業者進駐,同時強化與士林、北投的在地連結。

這也牽涉到都市設計的另一難題:如何避免新興園區成為與城市割裂的孤島? 雖然園區內將設有捷運站點(捷運環狀線北環段未來將設站),但生活機能仍需仰賴外部,若缺乏有效整合,將難以支持日常需求,也不利於工作與生活平衡的城市願景。

五、在地居民的隱憂與期盼

在都市規劃者眼中,北士科是一個翻轉機會,但在地居民的心中,卻常是「被規劃者」的角色。

北士科周邊居民多來自士林百齡、劍潭、石牌一帶,許多人對這場區段徵收仍心存疑慮。部分地主對於土地配回比率、可建坪數與稅賦成本頗有微詞,尤其在房市上漲情況下,許多原地主選擇變賣土地退出市場,導致園區的地主組成變得更加複雜,也衍生出投資炒作的現象。

另一方面,交通衝擊也成為居民關注焦點。目前北士科的主要對外聯絡仍依賴基河路與中山北路,若未來就業人口湧入,恐加劇既有通勤壓力。雖市府規劃捷運北環段可緩解交通,但實際通車仍需數年,且規劃細節仍未明朗。

六、北士科的啟示:區段徵收的願景與矛盾

北士科的發展,既是一場土地的轉型實驗,也是一面都市政策的鏡子。

從土地釋出到科技園區成形,這場大型區段徵收案展現出台北市府在土地整合與產業轉型上的企圖心。它不只是對過去空間的重構,也是對未來經濟走向的預設。然而,我們也必須警覺:在追求國際級科技園區的過程中,如何兼顧在地生活、社會正義與土地公平,是未來城市治理不可忽略的課題。

如今的北士科,仍是一座未完成的城市,但它已讓我們看見可能的路徑——一個城市若能掌握土地的節奏與方向,就有機會重構空間秩序、引導產業升級,乃至於創造新的城市想像。這塊從軍事封閉走向創新開放的土地,正以它獨特的軌跡,寫下一頁台北未來的藍圖。

圖十四:取自 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫可行性研究-第三章 圖示

相關閱讀文章

商辦市場全面研究:國泰房屋、信義房屋與估價師公會報告綜合分析

台北辦公室出租:房價、租金收益與企業獲利率的關聯性與合理租金計算